Los sistemas previsionales en todo el mundo tienen un gran desafío: brindar respuesta en sociedades cuya estructura demográfica es muy diferente a la vigente cuando fueron creados. Para debatir los problemas que enfrentan los sistemas previsionales dialogamos con Ana María Weisz, Directora de Mercer Argentina; José María Fanelli, Doctor en Economía, especializado en macroeconomía y finanzas; Hernán Pérez Raffo, Socio de PwC Argentina a cargo de la práctica actuarial; y Walter Wörner, Consultor en seguros de personas y ex directivo de aseguradoras.

Escribe Aníbal Cejas

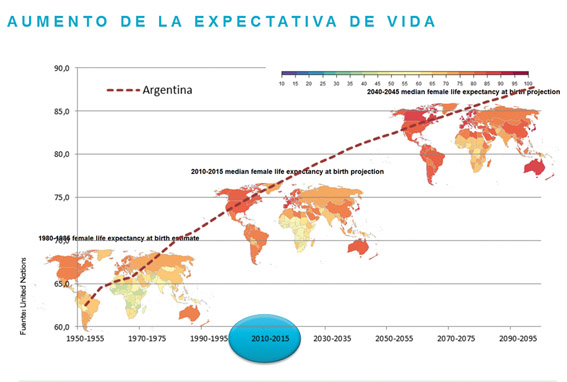

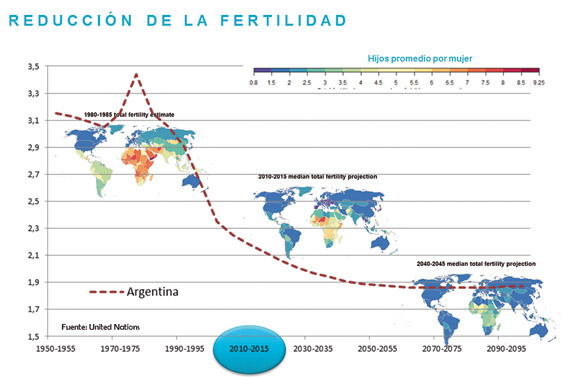

Los países avanzados están enfrentando un rápido envejecimiento de sus poblaciones. Los países emergentes, también, aunque el proceso es más lento. En América Latina todavía gozamos del ‘bono demográfico’, una ventana de oportunidad que pronto se cerrará.

La longevidad creciente es una ‘amenaza’ evidente para cualquier tipo de sistema de seguridad social. Pero Ana Maria Weisz aclaró que debemos distinguir entre los problemas que asechan a los sistemas de reparto y a los de capitalización: «En el caso de los primeros, como el nuestro, el sistema puede verse afectado en la sustentabilidad financiera por la longevidad creciente pero también por la baja en la tasa de natalidad y la recaudación en su financiamiento. Es decir, debo prometer el haber previsional por más tiempo cada vez y en el revés de la trama tendré cada vez menos activos que financien a los pasivos.

La longevidad creciente es una ‘amenaza’ evidente para cualquier tipo de sistema de seguridad social. Pero Ana Maria Weisz aclaró que debemos distinguir entre los problemas que asechan a los sistemas de reparto y a los de capitalización: «En el caso de los primeros, como el nuestro, el sistema puede verse afectado en la sustentabilidad financiera por la longevidad creciente pero también por la baja en la tasa de natalidad y la recaudación en su financiamiento. Es decir, debo prometer el haber previsional por más tiempo cada vez y en el revés de la trama tendré cada vez menos activos que financien a los pasivos.

En el caso de los sistemas de capitalización tengo similar problema para asegurarme la sustentabilidad: podría percibir beneficios decrecientes conforme las tablas de mortalidad representen un ‘precio’ más caro de la renta vitalicia que adquiero. Pero además, la creciente flexibilidad laboral, un creciente PBI per cápita, y vaivenes financieros que afecten la rentabilidad de las inversiones pueden afectar el resultado planificado».

La especialista presentó datos para comprender el fenómeno del envejecimiento en Argentina. En los gráficos 1 y 2 de la página 20 puede apreciarse la evolución de la tasa de natalidad (o fertilidad) y la de mortalidad cruzados por la curva puntuada que representa a Argentina, números con los que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) coincide.

Luego, Walter Wörner evaluó: «La ‘crisis del Estado de Bienestar’, en un marco más amplio, debe entenderse a partir de un contexto bastante distinto a aquél en el que se diseñaron estos sistemas destinados a dar respuesta a la población en cuestiones vinculadas con la salud, la vejez y las discapacidades.

Las estructuras demográficas, sociales y económicas actuales (y las proyectadas) son bien distintas de las imperantes en la época (1883) en la que el canciller alemán Otto von Bismarck pusiera en funcionamiento lo que se considera el primer programa de seguro social para la vejez, o de los EE.UU. de Franklin D. Roosevelt (en 1935 se sanciona la Ley de Seguridad Social), o del Reino Unido del primer ministro Winston Churchill (basado en el informe de 1942 de William Beveridge, se crea el primer sistema unificado de seguridad social).

Finalmente, con la adopción (1945, Asamblea General de las Naciones Unidas) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoce el derecho a la seguridad social (art. 22).

Es necesario vincular este tema del envejecimiento de la población y las necesarias adecuaciones de los sistemas de seguridad social con los del futuro del trabajo y, fundamentalmente, de la educación, del conocimiento como principal factor de producción, innovación y desarrollo, los cambios en las estructuras familiares y sociales, los actuales y futuros motores del desarrollo económico, la generación de riqueza en el proceso histórico de urbanización, los aportes de la ciencia y la tecnología en el ámbito de la salud, la evolución de los derechos (y las expectativas) sociales, la posibilidad/necesidad de prolongar la vida laboral más allá de los actuales límites regulatorios, la desocupación (sobre todo entre los jóvenes), la pobreza y la marginalidad, entre otros muchos factores.

Lo concreto es que cada vez se vive más y se aspira a -como mínimo- mantener la calidad de vida que se haya logrado al momento del retiro, con estructuras de gastos ‘ampliadas’ por servicios que se transforman en ‘necesidades básicas’ (como, por ejemplo, el servicio de telefonía móvil).

La extensión del ciclo vital es, sin duda, un hecho auspicioso, pero implicará incrementos de costos vinculados con la atención de la salud y la necesidad de reformular los sistemas de jubilaciones y pensiones, entre otros.

Más allá de los aportes de la ciencia y la tecnología, entre ellos los de la genética y la nanotecnología, habrá que ‘gastar’ más en relación con enfermedades o disfunciones que hasta ahora no tuvieron tiempo de manifestarse (porque moríamos antes) y habrá que prever mecanismos para garantizar, por ejemplo, cuidados intensivos prolongados. Además de ir incorporando a nuestros análisis temas como el de las ‘viviendas asistidas’, ‘hipotecas reversibles’, etc.».

En sintonía, Hernán Pérez Raffo relató: «Los sistemas de seguridad social en la mayoría de los países han sido creados de manera reactiva frente a circunstancias sociales y políticas que generaron la necesidad de resolver el problema social de la vejez: la presión de los sindicatos en Alemania a fines del siglo XIX, la revolución rusa en varios países de Europa, o la crisis de los años 30 en EE.UU.

Si bien no es la regla, frente a la presión mencionada, en algunos casos no hay un equilibrio técnico en su diseño. Y podemos decir que a algunos de ellos, luego de 60 años, les ha llegado su propio futuro y sumado a ello un cambio de premisas muy significativo. Sea cual fuere el caso, los sistemas de seguridad social han entrado en una fase de cambios paramétricos y también estructurales.

Si bien el criterio del equilibrio técnico es relevante, el sistema de seguridad social, su diseño y modelo de financiamiento no es neutral a la economía. Los valores involucrados son altamente significativos en relación al presupuesto de los gobiernos y al producto, su diseño afecta la disponibilidad de fondos, afecta la presión tributaria, altera los comportamientos económicos y estas cuestiones afectan el producto disponible.

Más allá de los atributos sociales del sistema (como su alcance y efectividad) y sus fundamentos económicos (como la viabilidad y su autofinanciamiento), los sistemas también tienen que ser evaluados en relación a su impacto en el producto y su capacidad de autorregulación.

La demografía y su economía asociada coadyuvan a un proceso de reducción de beneficios para favorecer la inclusión de la mayor parte de la población en el sistema y, a la vez, un endurecimiento de las condiciones para el otorgamiento de beneficios incrementales».

El rol de la industria aseguradora

Pérez Raffo expresó que los cambios demográficos también impactan en el seguro de personas: «El envejecimiento poblacional que progresivamente se observa, primero en los países desarrollados y luego en el resto del mundo, provoca una revolución natural de los sistemas de seguridad social que comienzan a ajustar su ambición de beneficios a la realidad demográfica y económica.

Los sistemas empiezan a priorizar el cumplimiento de su principal atributo que es el alcance de las prestaciones, es decir, abarcar a la mayor porción de población posible, pero naturalmente, reduciendo los beneficios otorgados. Esta situación genera una necesidad de cobertura adicional a la seguridad social en la población con margen de ahorro, y la consiguiente oportunidad para los operadores de seguros de vida y retiro.

A medida que los beneficios se reducen, se van incorporando nuevos participantes en el mercado con necesidades distintas en términos de beneficios, expectativa de servicio y complejidad contractual y operativa. Esta situación incrementa la masa de asegurados, agregando un cambio en su perfil. Por lo tanto, los productos que hasta hoy cubrían las necesidades y expectativas del mercado base, debieran ajustarse al nuevo perfil de consumidor.

Esta situación impacta en los canales de comercialización, los atributos del producto a ser resaltados, la necesidad de favorecer a la portabilidad de los fondos, con reglas transparentes, con esquemas de inversiones ajustados a rentabilidad pero también a riesgo limitado».

Efectos

Como vimos, el envejecimiento poblacional tiene múltiples efectos, no solo previsionales. Tiene consecuencias económicas, sociales y políticas que Weisz analizó de esta manera: «Imaginemos una sociedad que ‘produce’ menos jóvenes, que genera un bache de empleo para puestos que contemplaron perfiles jóvenes. ¿Qué debo hacer como individuo y como empleador para hacer que esta población que envejece reciba la capacitación de adaptación a lo nuevo imprescindible para poder funcionar?

Hablo de un grupo de perfil diferente, necesidades diferentes, que debió modificar su planificación financiera, probablemente incluso sus necesidades de metros cuadrados haya cambiado. También es posible que pueda invertir mejor en educación (hay menos chicos por familia), pero también es posible que deba invertir en sí mismo para educarse allí donde quedaron baches que no se pudieron prever, en fin, la lista es larga.

Ahora, ¿qué pasa con la salud? Porque no se trata solo de vivir más. Sería muy útil elaborar tablas de mortalidad para el que siempre tuvo cobertura de salud y para quien no tuvo esa posibilidad. ¿Cómo enfrenta cada uno su nuevo escenario de longevidad? Porque en esta situación, la prevención en salud será un elemento fundamental para poder gozar de coberturas más accesibles siendo adultos mayores. ¿Habrá una especie de ‘scoring’?

Políticamente hablando, el perfil del elector también cambia. Los votos quedarán incididos por poblaciones de más edad. A esto, podemos agregar las implicancias de la aplicación de la Inteligencia Artificial».

Después, José María Fanelli también habló sobre los efectos económicos, sociales y políticos del envejecimiento de la población: «Siendo casi salvajemente sintético, el envejecimiento hace que disminuya la oferta relativa de trabajo. Y como entre los que trabajan están los ‘ahorradores primarios’, caen al mismo tiempo la oferta de trabajo y la capacidad de acumulación.

Después, José María Fanelli también habló sobre los efectos económicos, sociales y políticos del envejecimiento de la población: «Siendo casi salvajemente sintético, el envejecimiento hace que disminuya la oferta relativa de trabajo. Y como entre los que trabajan están los ‘ahorradores primarios’, caen al mismo tiempo la oferta de trabajo y la capacidad de acumulación.

Asimismo, la base de tributación de la seguridad social se restringe al haber menos trabajadores activos al tiempo que sube el gasto en jubilaciones. Por esto es que el sector público debe prepararse para el envejecimiento.

También puede ocurrir que decaiga la productividad por el envejecimiento promedio de los trabajadores.

Sin embargo, puede haber también efectos de amortiguación. Al anticipar que vivirán más, las personas pueden aumentar sus ahorros; al haber menos trabajadores, la relación entre el capital ya acumulado y la cantidad de trabajadores tiende a subir y con ello la productividad. Por otro lado, el Estado pasa a gastar menos, por ejemplo, en educación primaria y compensa en algo la suba del déficit previsional».

No obstante, el profesional destacó que Argentina y Latinoamérica, en general, gozan del llamado ‘bono demográfico’, una suerte de ‘ventana de oportunidad’ para realizar reformas y ahorros que permitan enfrentar el futuro envejecimiento poblacional en la región: «La llamada Transición Demográfica es un proceso largo que dura varias décadas. Durante este proceso la sociedad pasa de tener altas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad, a mostrar bajas tasas de natalidad y mortalidad.

Se distinguen básicamente tres etapas:

- Sociedad joven, natalidad y mortalidad alta.

- Ventana de oportunidad demográfica o bono demográfico. Cae la natalidad pero la mortalidad tarda en seguirla.

- Envejecimiento, bajas ambas tasas.

La etapa del bono es muy beneficiosa porque al caer la natalidad hay menos chicos en el hogar y se los puede educar y alimentar mejor. Al mismo tiempo, hay muchos trabajadores pues entran al mercado de trabajo las cohortes anteriores que eran numerosas pues la natalidad todavía era alta y hay pocos ancianos porque la mortalidad cayó menos.

El bono es muy bueno para el crecimiento económico porque hay pocos retirados y niños que mantener y se puede ahorrar más.

Argentina y casi toda América Latina están en el bono. En general, los países pobres hoy son jóvenes, los de ingreso medio están en el bono y los ricos están envejeciendo.

El bono demográfico se acaba a mediados de los 2030. Y, además, de ahí en más tenemos todavía unos veinte o treinta años en que habrá muchos adultos con capacidad de ahorro.

Así, habrá durante unos cuarenta años condiciones demográficas razonablemente buenas para crecer antes de que el envejecimiento empiece a pegar fuerte.

Hoy el desafío es recuperar el crecimiento. Hay que hacerse rico antes de hacerse viejo y tenemos con qué: durante el bono la fuerza de trabajo es máxima y el ahorro no debería faltar. Sin embargo, el ahorro falta porque la propensión al ahorro de la gente es baja y porque parte del ahorro se fuga al exterior».

Más adelante, Wörner analizó otros aspectos de los cambios, que ya están aquí: «La tasa de dependencia se incrementa no sólo por la mayor longevidad, sino también por la incorporación tardía de los jóvenes al mercado laboral. Muchos padres ‘sostienen’ económicamente a sus hijos durante el proceso educativo extendido -hasta, por ejemplo, los 25 años- que les posibilite -y sin éxito garantizado- acceder a un empleo bien remunerado (aunque ni siquiera sabemos cuáles serán los empleos del futuro próximo).

Las menores tasas de fecundidad -que, en algunos países ni siquiera llegan a cubrir la tasa de ‘reposición’- también acentúan el problema.

En definitiva, se perfila una menor cantidad de ‘financiadores’ del sistema para un número creciente de ‘beneficiarios’ (dependientes). Es decir, se deteriora la necesaria relación aportantes/beneficiarios.

Además, estamos ante la presencia de un contrato social generacional difícil de sostener en la medida en que los jóvenes toman conciencia de que los beneficios esperados serán, sin duda, menores a los de las generaciones anteriores a las que están ‘financiando’.

La percepción generalizada es la pérdida de los beneficios del ‘Estado de bienestar’ que genera incertidumbre e insatisfacción en las generaciones de jóvenes (y en las otras…).

La idea del ‘progreso’, por la que las generaciones post 1945 -y hasta no hace tanto tiempo- aceptaban realizar esfuerzos en la convicción de que a sus hijos les iría mejor que a ellos, también está en crisis.

Sin ser apocalíptico, se impone la pregunta: ¿estarán dispuestas las siguientes generaciones de jóvenes a financiar (solidaridad intergeneracional) niveles de beneficios a los que no podrán aspirar, de no haber cambios que garanticen su sustentabilidad?».

Los seguros de Retiro

Los seguros de retiro pueden ser un sistema complementario de la jubilación estatal porque permiten canalizar la transferencia de recursos (ahorro) desde la etapa activa hacia la pasiva.

«Si bien no es el único instrumento disponible para cumplir con el objetivos planteado, tiene ventajas potenciales frente a otros mecanismos de ahorro: el sistema cuenta con supervisión estatal, otorga ventaja fiscales sobre otras alternativas, ordena la disposición de recursos en el tiempo, maximiza la disposición al convertirse en una renta vitalicia, permitiendo el consumo de fondos independientemente de la percepción de la expectativa de vida individual, otorga seguridades adicionales en la inversión, de existir los mecanismos de garantía y limitaciones en las inversiones permitidas, otorga cierta liquidez en la etapa de ahorro (en cierto casos limitados)», resaltó Pérez Raffo.

«Si bien no es el único instrumento disponible para cumplir con el objetivos planteado, tiene ventajas potenciales frente a otros mecanismos de ahorro: el sistema cuenta con supervisión estatal, otorga ventaja fiscales sobre otras alternativas, ordena la disposición de recursos en el tiempo, maximiza la disposición al convertirse en una renta vitalicia, permitiendo el consumo de fondos independientemente de la percepción de la expectativa de vida individual, otorga seguridades adicionales en la inversión, de existir los mecanismos de garantía y limitaciones en las inversiones permitidas, otorga cierta liquidez en la etapa de ahorro (en cierto casos limitados)», resaltó Pérez Raffo.

Y añadió: «Por supuesto que para contribuir a la validez del seguro de retiro debe fortalecerse la sostenibilidad del poder adquisitivo de la moneda, o bien definir mecanismos para nominar los seguros en unidades de cuenta o bien monedas fuertes. Es condición necesaria una reducción de los niveles de inflación que permitan esta circunstancia y su perspectiva de sostenimiento en el tiempo.

Los seguros de retiro en la Argentina fueron afectados por dos situaciones críticas: la crisis del 2001 que conllevó a la pesificación de los seguros de retiro y vida en dólares, y la estatización total del Sistema de Seguridad Social en el año 2008. Cabe mencionar que algunos operadores respetaron los contratos pactados en moneda dura.

Esta merma implicó en muchos casos, salida de operadores extranjeros, pérdida de inversión realizada en este negocio, desgaste de relevancia de las operaciones de seguros de vida y retiro en aquellos operadores multilínea, pérdida de inversión en el desarrollo de RRHH, reasignación de la fuerza comercial, y lo más importante, afectó a la credibilidad en el producto.

En el año 2001/2002 la pérdida de producción alcanzó, en términos reales el 40% de manera instantánea, luego de haber tenido crecimiento sostenido desde 1990. La estatización del sistema en el año 2008, genero una reducción de la producción del seguro de retiro del 75%.

Para apuntalar el mercado deben fortalecerse las condiciones para su desarrollo; la actualización de los valores fiscales deducibles y fundamentalmente aquellos vinculados con su credibilidad de largo plazo: seguridad jurídica, moneda estable, reglas claras».

Perspectivas

¿Qué debería hacer Argentina en los próximos años para lograr un sistema previsional robusto, capaz de brindar a todos sus beneficiarios una tasa de sustitución que permita a cada uno de ellos vivir dignamente?

Fanelli consideró: «No hay margen para reducir las prestaciones. Así que la solución es recaudar más. ¿Se puede? Si el empleo no crece, no hay mucho margen sin afectar el crecimiento pues la presión tributaria ya es alta. Pero si el empleo se expande sí se puede porque crece la recaudación del sistema.

¿Cómo aumentar el empleo? Tenemos una participación de la mujer que puede crecer bastante y tenemos al menos un tercio de los trabajadores informales que si se formalizan pagarán impuestos. Informales y mujeres son una especie de tesoro económico oculto. Pero volvemos a lo mismo: si no hay crecimiento no se crearán empleos para aprovechar las oportunidades demográficas de hoy».

Al respecto, Wórner enumeró algunas posibles medidas a considerar: «Reducción de los niveles de beneficios (e implementación efectiva de una ‘Pensión Básica Universal’, que se estableció a través de la Ley del Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados), extensión progresiva (e igualación de la que corresponde a mujeres y hombres) de la edad legal (y de los años de aportes obligatorios) para el acceso a los beneficios, incremento de los aportes y contribuciones al sistema, participación del Tesoro Nacional -como en nuestro esquema actual de reparto asistido- a través de aportes provenientes de rentas generales, en alguna combinación técnica y financieramente sustentable y que se pueda acordar políticamente».

Al respecto, Wórner enumeró algunas posibles medidas a considerar: «Reducción de los niveles de beneficios (e implementación efectiva de una ‘Pensión Básica Universal’, que se estableció a través de la Ley del Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados), extensión progresiva (e igualación de la que corresponde a mujeres y hombres) de la edad legal (y de los años de aportes obligatorios) para el acceso a los beneficios, incremento de los aportes y contribuciones al sistema, participación del Tesoro Nacional -como en nuestro esquema actual de reparto asistido- a través de aportes provenientes de rentas generales, en alguna combinación técnica y financieramente sustentable y que se pueda acordar políticamente».

Más adelante, el especialista consideró: «Es importante el rol del sector privado (sobre todo de la industria del seguro) en el desarrollo de mecanismos complementarios que permitan el ahorro a largo plazo con fines previsionales como, por ejemplo, los vehículos de acumulación de fondos que pueden ofrecer las aseguradoras de Vida y Retiro, como el programa ‘Hoy x mañana’ propuesto por AVIRA, por ejemplo.

Y se impone insistir con una muy vieja aspiración del sector: la extensión y actualización de los incentivos fiscales para promover este ahorro genuino de las familias a largo plazo».

Sobre el mismo tema, Weisz manifestó: «Hay mucho para corregir. Pero hay temas que las sociedades en general no toleran, como la postergación de la edad jubilatoria. En Argentina se ha dado un paso con la posibilidad de extender la edad voluntariamente a los 70, y por cierto es inédito en LATAM. Pero, ¿no deberíamos revisar la edad de retiro de la mujer, aunque ahora sea 65 con opción a los 70? ¿Cómo es posible que a quien vive más la jubilen antes?

Otro de los temas a revisar es el de las pensiones por fallecimiento. Por dar un ejemplo, un cónyuge supérstite de cualquier edad puede cobrar una pensión vitalicia. Hay mucho trabajo hecho sobre este tema que podría usarse para generar ahorros al Estado y evitar abusos de los afiliados.

Otro tema a incluir definitivamente en una nueva ley es la formalización de regímenes diferenciales. Establecer claramente cuáles son las enfermedades predisponentes de vejez y exigir mayores aportes y contribuciones de empleado y empleador. Hoy la elección de esa actividad laboral es previsionalmente encarada por todos los contribuyentes.

La armonización de los regímenes de las provincias no adheridas desde mi punto de vista debe llevarse adelante. Tenemos innumerables regímenes de provincias no adheridas con edades de retiro inconcebiblemente bajas.

Y por último, no puedo dejar de mencionar la recaudación y la registración del empleo. Debe obrar con eficacia el poder de policía para los registrados (el porcentaje de recaudación es bajo entre los registrados) y sin duda promover la registración de empleo».

Por último, Wórner recordó que la sanción de la Ley 27.260 (Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados) creó (en su art. 12) el Consejo de Sustentabilidad Previsional en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que deberá elaborar un proyecto de ley de ‘un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto’, dentro del plazo de 3 años de la entrada en vigencia (23/7/2016) de esta ley, debiendo remitir cada 6 meses un informe a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social.

Es una oportunidad que Argentina no debe perder.